モニターのキャリブレーションなどについて、おおまかな説明がネット上にたくさんあります。

一方、秩序立ててカラーマネジメントについて知りたい場合、ネット上の情報では足りません。

ここでは、カラーマネジメントシステムについて秩序立てて正確な知識を得る方法をご紹介します。

- カラーマネジメントシステムの仕組みを現場作業だけから学ぶのは困難

- インターネット上にある情報について

- カラーマネジメントについて基礎からの正確な知識を得るには本を読む

- 谷口泉(著)『カメラマンのためのカラーマネージメント術』翔泳社[2011]

- 上原ゼンジ(著)『すぐにわかる!使える!!カラーマネージメントの本―仕事で役立つ色あわせの理論と実践マニュアル』毎日コミュニケーションズ[2006]

- 上原ゼンジ 著、庄司正幸 監修『改訂新版 写真の色補正・加工に強くなる ~Photoshopレタッチ&カラーマネージメント101の知識と技』技術評論社[2016]

- 篠田 博之,藤枝 一郎(共著)『色彩工学入門-定量的な色の理解と活用』森北出版[2007]

- 小野文孝,河村尚登(監修),画像電子学会(編集)『カラーマネジメント技術―拡張色空間とカラーアピアランス』東京電機大学出版局[2008]

- カラーマネジメントに関するその他の本

- カラーマネジメントシステムを利用する側なら、利用する側にとって必要な知識を身につける

- やりがいのある仕事や創作活動をするための参考書籍

- カラーマネジメントの基礎を学ぶ際に必要になる、数学を学ぶ場合

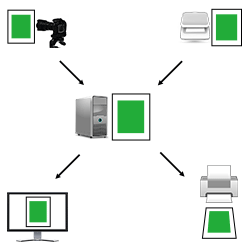

カラーマネジメントシステムの仕組みを現場作業だけから学ぶのは困難

例えば印刷会社の現場で働いていれば、前工程であれ後工程であれ、色の問題を扱う必要に迫られて、カラーマネジメントの正確な知識がないとしても何らかの対応をしてその場を乗り切ったりするかもしれません。

前工程の現場でICCプロファイルを指定したりしなかったり、プロファイル変換したりしなかったりで何とかその場を乗り切ったりすることもあるかもしれません。

そのように、現場でICCプロファイルを扱う機会などは頻繁にありますが、現場でこのような作業をいくらしてもカラーマネジメントシステムに関する体系的な理解は得られません。

ICCプロファイルを使用したカラーマネジメントシステムの仕組みを知るには、仕組みを説明した本などを読んで学ぶしかありません。

仕組みを知った上で現場作業をしていれば知識は深まる

ただ現場作業をしているだけではカラーマネジメントシステムの仕組みに関する体系的な知識は身に付きませんが、正確で体系的な知識を身につけた上で日々の現場作業を行っていると、ただ本で読んだだけより知識は深まります。

インターネット上にある情報について

カラーマネジメントについてのおおまかな説明は、ネット上に少しある

カラーマネジメントについて、おおまかな説明はネット上に少しあります。

カラーマネジメントモニターなど、カラーマネジメント関連のツールのメーカーのウェブサイトに行けば、カラーマネジメントの基本の説明が載っていたりします。

カラーマネジメントの話題を扱ったブログ記事も結構あります。

そういったところでおおまかな知識を得て、カラーマネジメント関連ツールを購入して機器のキャリブレーションなどを行い、カラーマネジメントの体制を整えることもできます。

ネットには秩序立てた正確な説明はあまりない

ネットには大まかな説明はあります。

しかしネットは本ではないので、理路整然と秩序立てて書いた詳しい説明はほとんどありません。

カラーマネジメントについて基礎からの正確な知識を得るには本を読む

カラーマネジメントについて、あいまいでなく基礎からの正確な知識を得るには、本を読む必要があります。

以下に、本の一例をあげます。

谷口泉(著)『カメラマンのためのカラーマネージメント術』翔泳社[2011]

カラーマネジメントの初歩的な実務と、初歩の知識が説明されています。

きちんと学ぶにはより詳しい説明が書かれている本を読む必要がありますが、カラーマネジメントシステムを説明した本自体が少ないので、とりあえず手に入りやすい本としてこの本が便利です。

上原ゼンジ(著)『すぐにわかる!使える!!カラーマネージメントの本―仕事で役立つ色あわせの理論と実践マニュアル』毎日コミュニケーションズ[2006]

カラーマネジメントに関する実務と基礎知識が説明されています。

オフセット印刷と関わる部分もよく説明されています。

印刷やグラフィックデザイン関連の仕事をしていて、カラーマネジメントに関する実務と知識を身に付ける場合は必ず読みたい本です。

2006年の本ですが、ICCプロファイルを使用したカラーマネジメントシステムの基本的な仕組みは変わっていないので、ほとんど問題ありません。

上原ゼンジ 著、庄司正幸 監修『改訂新版 写真の色補正・加工に強くなる ~Photoshopレタッチ&カラーマネージメント101の知識と技』技術評論社[2016]

カラーマネジメントの理屈に則ったフォトレタッチについて、正確な理解を得られる本です。

篠田 博之,藤枝 一郎(共著)『色彩工学入門-定量的な色の理解と活用』森北出版[2007]

色というものを定量的に扱うための理屈が説明されている本です。

色彩工学の本は他にも色々あり、この本より詳しい本もたくさんありますが、初めて色の定量的扱いを学ぶ場合、この本の難易度がちょうど良いのではないかと思います。

カラーマネジメントの技術は色を定量的に扱う理屈を使って実現しています。

そのため、カラーマネジメントを正確に理解するためには色を定量的に扱う理屈を知る必要があります。

小野文孝,河村尚登(監修),画像電子学会(編集)『カラーマネジメント技術―拡張色空間とカラーアピアランス』東京電機大学出版局[2008]

カラーマネジメント技術の基本的な内容が説明されています。

色の定量的な扱いの理屈などを知ったのち、この本を読むと理解しやすいかもしれません。

カラーマネジメントに関するその他の本

色彩工学関連の本は、上記の『色彩工学入門-定量的な色の理解と活用』以外にもたくさんあります。

一方、カラーマネジメントの実務本は意外と少ないです。

上記の『すぐにわかる!使える!!カラーマネージメントの本―仕事で役立つ色あわせの理論と実践マニュアル』のように、実務に加えて理屈をある程度詳しく説明している本はほとんど見つかりません。

他の実務本はたいてい理屈の説明が少なく、カラーマネジメントについて正確な知識がほしい人にとっては説明が足りない場合が多いです。

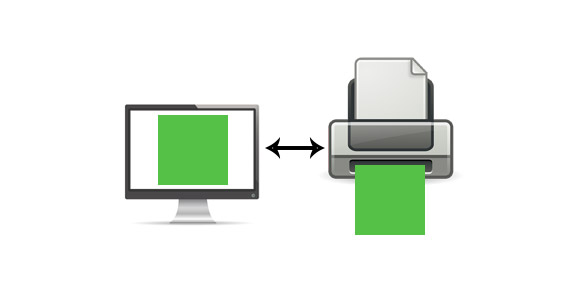

カラーマネジメントシステムを利用する側なら、利用する側にとって必要な知識を身につける

カラーマネジメントモニターのメーカーやプリンターのメーカーや測定器のメーカーなどカラーマネジメント関連の機器を作っているメーカーの技術者の人や、大学に勤務していてそういった関連のことを扱っている人もいます。

そのような人たちならカラーマネジメントシステムについてとても詳しいでしょう。

一方、印刷業界や写真業界などの仕事でカラーマネジメントシステムを利用している技能者の立場なら、メーカーや大学の人と同じほど詳しい理屈の知識は必要ないでしょう。

カラーマネジメントシステムを利用している技能者としてはカラーマネジメントシステムを使って画像などを入力したり表示したり出力したり保存したり誰かに渡したりするために十分な知識が必要です。

技能者にとっては理屈についてだけ詳しくても現場で使えなければ意味がありません。

例えばモニターについてだけめっぽう詳しくてそれ以外の知識は無いなら印刷や写真関連でカラーマネジメントシステムを活用できませんが、機器のメカニズムなどにやたらと詳しくならなくてもカラーマネジメントシステム全体の基本を正確に理解できていれば、現場の作業でカラーマネジメントシステムを正しく利用できます。自分自身の業務でもカラーマネジメントの知識を使い、また社内で色のトラブルが発生して原因を尋ねられれば作業を遡って原因を突き止めて改善したり、出力機器などの管理担当になればキャリブレーションをしたり出力プロファイルを作ったりデータの入口から出口までのプロファイル指定やプロファイル変換などの自動処理の設定を作ったりする作業をカラーマネジメントの知識を利用してこなせます。

やりがいのある仕事や創作活動をするための参考書籍

私が工学部の学校で教わった話によれば、おおまかに言えば技術・工学の目的は真理の探究ではなく暮らしに役立つ道具を作ることであり、生きるために役立つ道具を作るなら技術を使った甲斐がありますが、道具が命を奪うなら技術を使う意味はありません。

以下はカラーマネジメント技術を利用して社会に役立つやりがいのある仕事や創作活動をするために必要な社会科学の知識を得るための本の例です。

日高 普『経済学 改訂版』岩波全書

働くことの意味、自分の収入はどこから生まれているか、累進課税にする理由、日々働いて人間の暮らしに必要なモノやサービスを同じくらい作り出していてもある人は収入が多くなりある人は収入が少なくなっていること、などが分かり、その他経済学など社会科学全般の基礎知識、良い仕事や創作活動をするために必須の知識が身につきます。

「経済の基礎的知識をつなぐ根本的な考え方をきめ細かく追求することを通して、経済学の全容を平易に解明した入門書」

カラーマネジメントの基礎を学ぶ際に必要になる、数学を学ぶ場合

工学にせよ、自然科学や社会科学などの様々な分野の科学にせよ、理屈を説明したり機器を改良したりするためなどに数学を利用します。

そのため、カラーマネジメント技術も数学の知識がないと途中までしか理解できません。

予備校化した高校の授業で脱落し数学が全く分からない人も多い

当ブログ運営者の私は昔函館の公立高校に通っていましたが、高校が教育機関ではなく予備校と化して大学受験合格のためのテクニックの練習にひたすら取り組ませるという状況で、学校の授業は有名国公立大に入れるくらいの生徒を対象にして行われており、私のような授業についていけない者は学校からほぼ人間扱いすらされない状況でした。

社会人の感覚で考えれば、受験テクニック訓練と学問の区別もつかずに予備校化して学問も教育も放棄して受験産業のビジネスと同じことをしている高校の授業など無視して、自分で書店に行って岩波書店なり有斐閣なり何なりの初級者向けの専門書を探して買ってきて一人で読んで学問をして有意義に暮らせば良いように思いますが、高校生は子どもなのでそこまでの判断はできません。

(※予備校化して教育をしていない高校というのはあくまで私が通っていた高校の例です。先日参加した“盧溝橋事件から86年「第38回7・7平和集会」”というイベントでは定時制の公立高校の教員の人が「今こそ 憲法学習を基礎に政治教育、歴史教育を」という題で優れた社会科の授業実践の報告をしていました。そのように真面目に教育に取り組んでいる高校の教員もいます。)

※参考 盧溝橋事件から86年「第38回7・7平和集会」のご案内 | 北海道歴史教育者協議会

高校生がもし独学しようと思ったとしても、書店に行って本を探そうとするとまともな専門書ではなく受験用の参考書の類を買ってしまったりします。

思春期の子どもらは教育を通じて判断力を身につけている真っ最中なので、すでに教育を受け終わって判断力を身につけた社会人と同じレベルの判断力を期待しても無駄です。

高校生に社会人並の判断力を期待するのはギターを習い始めて1週間目の人に速弾きソロを弾けることを期待するようなものです。

ギターソロの例

非常に画質の悪いティモ・トルキのギターソロの映像

学校で落ちこぼれた生徒らは無理に授業に追いつこうとして歪んだ状態になり、しかし独学もしておらず、その結果数学の知識も身につかずに18歳くらいになってしまいます。

その先の学校に進んだり会社に就職するなどして必要な勉強をするとしても、高校の数学が分からなければ大学などの授業や仕事関連の本に頻繁に出てくる微分方程式や行列なども全く意味がわからず、すべての分野でなす術がなくなります。

私も十代の子ども時代にはこれほど世の中で数学が使われまくっているとは知りませんでした。

労働組合に加入している人なら行事の際などに高校の先生に聞いてみるのも良い

現在の高校が同じ状況かどうかは高校で働いている人に聞かなければ分かりません。

労働組合に入っていれば他の組合の人と一緒に開催する行事や諸会議で高校の教職員組合の人と顔を合わせる機会もあるでしょう。

そのような機会に高校の教職員組合の人と交流して現在の高校では授業について行けず脱落する生徒が大量に生まれているのか、それとも以前よりは行き届いたマシな授業が行われているのか、などを聞いてみるのも良いでしょう。

参考リンク

正規雇用であれ非正規雇用であれ、自分の会社に労働組合がなければ労働組合に入れないと思ってしまうかもしれませんが、入れます。

企業内労働組合ではなく、同じ地域で働いている人が集まって作っている地域の労働組合(例えば札幌なら、全労連の加盟地方組織の道労連に加盟している“札幌ローカルユニオン「結」”など)や、同じ産業で働く人が集まっている産業別労働組合というものなどがあります。日本で労働組合というと企業内労働組合をイメージしますが日本以外の国々では産業別労働組合の方が一般的なところが多いらしいです。

自分の会社に労働組合がなければ地域の労働組合や産業別労働組合に一人で加入することもできます。

参考リンク

数学も本で独学する

学校教育に問題があるとしてもそれは置いておいて、とりあえず私たち社会人は知的好奇心で勉強しているわけではなく仕事上の必要に迫られて勉強しているので、何とかして数学を学び直す必要があります。

数学も本で独学できます。

社会人が数学を学び直すための本

現在の高校で使われている教科書を購入する

全国教科書供給協会のウェブサイトに行って、私たち一般の社会人は高校の教科書を購入できるのかどうか調べてみたところ、購入できるらしいです。

例えば株式会社北海道教科書供給所のウェブサイトには

「教科書は誰でも購入できます 小学校、中学校、高等学校で使用している教科書は、最寄りの教科書取扱書店でご購入いただけます。」

と書いてありました。

ですので、高校の数学の教科書を購入して学び直すのも良いでしょう。

学校で使用されている教科書なら、たいていは研究や教育を職業にしている人が責任を持って執筆し、基礎から秩序立てて書かれているので、私たち社会人が物事を知りたくて勉強し直すのにも最適です。

参考リンク

ただし、最近の中学高校の教科書はオールカラーのものも多いようで、思春期の人間はそれで見やすいのかもしれませんが、社会人が読む場合は色が着きすぎて読みにくいかもしれません。また中学や高校の子ども向けにやさしく書かれているので、社会人には逆に分かりにくいこともあるかもしれません。

また、中学時代や高校時代に良い思い出がない人なら中学高校の教科書を読むと嫌な気分になり、詳しく分かりませんが脳内化学物質のバランスがおかしくなるなどして恐怖やパニックに襲われるなど危機的な精神状態に陥り体調を崩してしまうかもしれません。

中学や高校時代の記憶により危機的な精神状態に陥るおそれ

中学高校の教科書を見て体調を崩しそうなら無理するのはやめましょう。

大学の学部生向けの教科書など初級者向けの専門書を使う

高校の教科書ではなく大学以上の人を対象にした初級者向けのやさしい専門書を読むのもよいかもしれません。

大学の学部生向けの教科書としてある程度やさしく書かれている専門書なら、大学の子ども向けに書かれてはいますが社会人が読んでも結構分かりやすいです。

受験用の参考書は使わない

昨今は書店で売られている参考書のほとんどが予備校や進学塾の講師が書いたものになってしまっています。

予備校や進学塾は研究や教育をするところではなく、高校や大学の入学試験に合格させるというサービス業であり、当然そのサービスを購入する人は物事を知ることが目的の人ではなく入試である程度の得点をとって合格することが目的の人です。

そのため仕事上の必要に迫られて物事を知りたい社会人の私たちが学ぶとき、予備校や進学塾の講師が書いた本は適しません。

私たち社会人は入学試験に合格することを目的としているわけではなく、仕事で必要な物事を知ることが目的だからです。

余力があれば他の分野の教科書も

高校の授業で脱落して苦労した社会人なら、数学に限らず全ての科目で脱落しているケースが多いでしょう。

そこで、数学だけでなく他の教科の高校教科書か初級者向け専門書も購入してみて、朝夕の通勤列車の中で読むのも良いでしょう。

高校時代に嫌な思い出がある人は無理に高校教科書を読まずに有斐閣アルマの赤や緑の本など大学の学部生向けのようなやさしい専門書がおすすめです。

教科書で足りない部分は一般の書籍で学ぶ

教科書検定制度があるため、社会科学の分野の科目の教科書などでは本来載せるべき内容が削除されるようなこともあり、そういった問題がよく報道されています。

大人であれば、足りない部分は一般の書籍を読んで補強すると良いでしょう。

一般書店に売られている新書や大学の学部生向けの初歩的な専門書などを読めば、中学や高校の教科書で不足している部分も学べます。

以上、カラーマネジメント技術について秩序立てて正確な知識を得る方法をご紹介しました。

参考記事