EIZO® ColorEdge® CS2410はカラーマネジメントモニターです。ハードウェアキャリブレーションができます。

ここでは、CS2410はどのようなディスプレイかおおまかにまとめてみます。

現在はCS2400Rが発売中

現在はCS2410は生産終了になり、CS2400Rという機種が発売されています。

参考記事

機器などを買うときの参考情報

電子機器の製造には深刻な国際問題も関係しています。

機器を使用する私たちユーザーもそれらの国際問題の当事者の一人です。

物を買う場合は社会的責任を果たしているメーカーや店の製品を選んで、やりがいのある仕事や創作活動をしましょう。

武装勢力や児童労働と関わりのある原料

報道によれば、電子機器などの製造に必要な鉱物には武装勢力の資金源になっている鉱山で生産されたり児童労働につながっているものがあります。

紛争や児童労働などに関わりのない鉱物を使用しているかどうか、製造メーカーがきちんと管理された道筋で原料を調達しているかどうかなどを確認してみましょう。

「メーカー名 + 紛争鉱物」などで検索すると、メーカーの公式サイト内の原料調達に関する取り組みや調査結果の報告のページなどが見つかります。

詳しく取り組みや結果を報告しているメーカーもあれば、報告などはほとんど公開していないメーカーもあります。

参考

参考書籍

以下の本で先進国から他の貧困国へ環境汚染その他の被害が押し付けられ外部化されていることなどが説明されていました。

使用後の壊れた製品の回収

壊れたパソコンのモニターなどは法律に従ってPCリサイクルや小型家電リサイクルに、その他の壊れた電子機器なら法律に従って小型家電リサイクルに出したりして再資源化します。

パソコンやモニターの場合なら「メーカー名 + PCリサイクル」などで検索すると各メーカーの回収・再資源化の申込や回収率の報告書などのページが見つかります。

分かりやすくていねいに説明しているメーカーもあれば、そうでもないメーカーもあります。

EIZO ColorEdge CS2410 はカラーマネジメントモニター

ColorEdge CS2410はカラーマネジメントモニターです。

ハードウェア・キャリブレーションが行えます。

※CS2410は販売終了になったようです。

モニターのキャリブレーションを行うにはオプションの測色器が必要

CS2410単体でも使える

CS2410単体でも使えます。

工場出荷時にキャリブレーションされているので、そのまま使用するとある程度正確な表示が行われます。

趣味で使うような場合ならこれでも間に合うかもしれません。

ただし、CS2410だけあって測色器がなければ、自分でキャリブレーションを行うことはできません。

CS2410と測色器があれば、自分でキャリブレーションできる

色にシビアな仕事でモニターを使用するような場合は、月1回なり200時間に1回なりハードウェアキャリブレーションを行うことが多いでしょう。

そのためには測色器も必要です。

別途測色器を用意すると、ハードウェアキャリブレーションを行えます。

CS2410用のキャリブレーションソフト「ColorNavigator 7」はEIZOのサイトからダウンロードできます。

「ColorNavigator 7」に対応した測色器を用意することで、ハードウェアキャリブレーションが行えます。

CS2410のオプションの測色器EX4

CS2410のオプションとして測色器EX4があり、CS2410とEX4がセットで販売されています。

※販売終了

他の測色器にも対応している

CS2410をハードウェアキャリブレーションする場合、EX4以外の測色器も使用できます。

CS2410で使用する専用キャリブレーションソフト「ColorNavigator 7」に対応している測色器が使用できます。

例えば有名なX-Rite i1 Display Proなどは対応しています。

対応する測色器の一覧は以下の「ColorNavigator 7」のページに掲載されています。

測色器によって使用できる機能に差があるので注意が必要です。

CS2410の主な仕様をみてみる

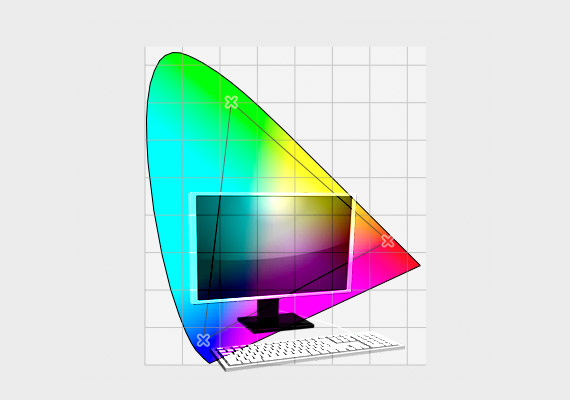

表示可能な色域の広さ sRGBくらい

カラーマネジメント対応ディスプレイを購入する方が一番気になると思われる色域については、sRGBを100%カバーしています。

AdobeRGBまではカバーしていません。

カラーマネメント対応ディスプレイに求められる最も重要なことは、ハードウェア・キャリブレーションを正確に行えて画質も高い、ということです。

色域の広さは最重要点ではありません。

よって、色域の広さはsRGBをカバーしていれば写真の作業を行うには問題ありません。

ただし、写真ではなく、例えば派手な色をたくさん使うイラストやCGを作るような作業なら、AdobeRGBをカバーしている機種の方が作業しやすい場合もあるかもしれません。

参考記事

専用キャリブレーション用ソフトは「ColorNavigator 7」

キャリブレーション用ソフトウェアは「ColorNavigator 7」を使います。

「ColorNavigator 7」を使うことで、ハードウェア・キャリブレーションができます。

「ColorNavigator 7」はEIZOのサイトからダウンロードできるようになっています。

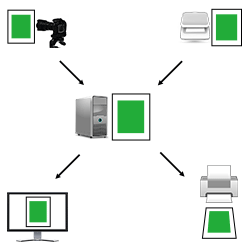

ハードウェア・キャリブレーションは、パソコンから送られてくる映像の信号を変更せずに、ディスプレイの内部で白色点・ガンマ・輝度を調整する方法です。

映像の信号を減らさずに調整できるので画質が劣化しません。

専用ソフト「ColorNavigator 7」以外のキャリブレーション用ソフトは使えるのか

単純に言えば、専用のキャリブレーションソフト「ColorNavigator 7」以外のキャリブレーションソフトも使えます。

例えば、x-rite®「カラーモンキー」やx-rite®「i1 Display Pro」の付属キャリブレーションソフトも使えます。

ただし、「ColorNavigator 7」以外のキャリブレーション用ソフトを使用した場合はソフトウェア・キャリブレーションを行うことになります。

よって、カラーマネジメントモニターを使っている意味がなくなってしまうので、通常は「ColorNavigator 7」を使います。

ソフトウェア・キャリブレーションとは

ソフトウェア・キャリブレーションとは、パソコンから送り出される映像の信号自体の各成分を減らして白色点の色温度・ガンマ・輝度を調整する方法です。

映像の信号を減らして調整するため、少し画質は劣化します。

CS2410は測色器外付けのディスプレイ

「CS2410」は測色器は内蔵されていません。

キャリブレーションをするときに測色器を外付けして使用します。

どのような測色器が使えるのか

「CS2410」にはオプションで測色器(キャリブレーションセンサー) EX4が用意されています。

EX4以外の測色器でも、「ColorNavigator 7」に対応している測色器であればハードウェア・キャリブレーションができます。

「ColorNavigator 7」で使用可能な測色器の一例

以下は「ColorNavigator 7」で使用可能な測色器の一例です。

(詳細な一覧はEIZO®のウェブサイト内の「ColorNavigator 7」の紹介ページにあります)

- i1 Pro

- i1 Pro2

- i1 Pro3

- i1 Display Pro

- i1 Display Pro Plus

- i1 Studio

- ColorMunki photo

- ColorMunki Design

- Calibrite ColorChecker Display Pro

- Calibrite ColorChecker Display Plus

- Calibrite ColorChecker Studio

- Spyder4

- Spyder5

- SpyderX

- EX2

- EX3

- EX4

など。

※あくまで一例で、また測色器によって対応している機能に差があるため注意が必要です。

ColorNavigator 7のページ

Calibrite社の製品は対応しているのかどうか

X-Rite社の写真・映像向け製品の販売がCalibrite社へ移行した結果、i1Display ProなどX-Riteの測色器の多くが販売終了になり、Calibrite社から後継機と思われる製品が発売されています。

2021年10月29日にEIZO®のサイトで確認した限りでは、Calibriteから発売中の測色器への対応についての説明は見つけられませんでしたが、現在はColorNavigator7のページの対応センターの表の中にCalibriteの製品も載っています。

その他の各種スペック

液晶表示モードの種類はIPS

IPSパネルは、液晶セルの液晶分子の配列方法で最も一般的なTNのパネルの視野角が狭いという欠点を解消した方式です。

現在カラーマネジメントディスプレイとして販売されているディスプレイはほとんどIPSパネルを使っているようです。

視野角(水平/垂直、標準値)178°/178°

液晶表示モードの種類がIPSであることで、視野角は広めの178°です。

写真の作業に問題ありません。

輝度 300cd/m2

輝度は300cd/m2です。

普通のフォトレタッチの作業なら80〜120cd/m2くらいで行うことが多いので、300cd/m2まであれば何も問題ないでしょう。

表示色

表示色は「約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bit LUT)」ということで、実際に表示する色数より多い情報を使って計算した後に表示を行っており、色再現・階調表現など写真の作業に十分で問題ありません。

10bit表示はできないようですが、写真の作業を行うには問題ありません。

参考記事

応答速度 14ms(中間階調域)

応答速度は14ms(中間階調域)ということで、写真など静止画の作業をする分には何も問題ありません。

ゲーム用のディスプレイなどは応答速度が速い必要があるので3msや1msなどの機種もあります。

そういったディスプレイは、応答速度が速い代わりに液晶表示モードの種類がTNなどであるため視野角が狭目で、画質もカラーマネジメント対応ディスプレイに比べると低いです。

表示モード sRGBモードあり、お好みの設定も記憶できる

表示モードにsRGBモードがあるので、ウェブ用画像をsRGBにして確認したりできます。

お好みの輝度・色温度なども記憶させておけるので、色温度・輝度とも低めの目にやしい設定を作っておいて、モード切り替えボタンで簡単に切り替えながら使えます。

スマホ等のデバイスのエミュレーションは 今後どうなるかまだ不明

ColorNavigator7の説明によれば、デバイスエミュレーション機能については今後のバージョンで対応予定とのことです。

ただし、旧バージョンのColorNavigator6にはデバイスエミュレーション機能がありますが、モニターの機種によって対応しているものとしていないものがありました。

例えばColorEdge CS230はデバイスエミュレーション機能に対応していませんでした。

そのため、ColorNagigator7にデバイスエミュレーション機能が加わったとしても、CS2410でもその機能を使えるようになるかどうかはまだ分かりません。

参考記事

結論 CS2410は写真の作業に機能十分で価格が手頃

以上のように、EIZO®「CS2410」は写真の作業をするのに機能が十分で、結構高価なカラーマネジメント対応ディスプレイの中では比較的価格が手頃です。

ColorEdge CS2410単体

※CS2410は販売終了になったようです。

CS2410と測色器EX4のセット

※販売終了

CS2410、EX4、遮光フードのセット

※販売終了

参考記事

CS2410の具体的な利用方法の一例

複数の目標でキャリブレーションし、作業ごとに使い分ける

画像を扱う仕事では、画像の用途によってモニターの白色点の色温度を5000K、6500K、6900Kなど色々に変更したい場合があります。

また、輝度も80cd、120cd、140cdなど色々に変更する必要が出てきます。

そこで、複数の目標でモニターキャリブレーションをし、作業によって使い分けます。

例えば「白色点5000K、輝度80cd」「白色点6500K、輝度80cd」「白色点6900K、輝度120cd」「白色点6500K、140cd」といった具合に必要な目標を作り、キャリブレーションします。

作業の内容によって表示特性を選択して使用します。

目に負担の少ない表示設定を作っておく

作業によっては、正確なキャリブレーションは必要がなく、できるだけ目に負担の少ない表示にしたい場合もあります。

例えば事務的な仕事の場合などです。

そのようなときのために、目に負担の少ない設定を作っておくと便利です。

人によって異なるとは思いますが、私の経験上は、モニター表示が明るいよりは暗い方が目が疲れませんし、青白い表示よりは黄色っぽい方が疲れません。

そこで暗目に50cd、黄色寄りに4500Kあたりにするなどしてみます。

カラーマネジメントモニターのキャリブレーション作業の実際

以下の記事などでカラーマネジメントモニターのキャリブレーション作業の一例を紹介しています。

参考記事

CS2410と似ているモニターにCS2400Rという機種もある

CS2410と仕様が似ているモニターにCS2400Rという機種もあります。

CS2410は10bitの表示ができませんがCS2400Rは10bitの表示ができます。

その他、端子の種類が異なったり、細かい違いがあります。

参考記事

以上、EIZO CS2410はどのようなディスプレイかおおまかにまとめてみました。

参考記事