北海道の仁木町や仁木町内の各所への行き方、交通案内です。

※当方が自分用に調べたものです。正確な最新情報は交通機関の公式情報などをご覧ください。

仁木町までの公共交通機関

JRで仁木町へ行ける

仁木町にはJR仁木駅があるのでJRで仁木町へ行けます。

JR仁木駅に停まる列車は通勤通学などで結構多くの乗客が乗っています。

特に倶知安-小樽間は利用者が多く列車の本数も結構あります。

小樽方面から仁木へ行く列車はワンマン列車が多いですが、車掌が乗っている列車もあります。

JR仁木駅

仁木駅のホーム

仁木駅 ワンマンではなく車掌が乗っている列車も走っており、乗客も多い。

参考リンク

鉄道を採算だけで評価する日本独特の考え方に陥らず、地域の社会資本として評価する世界標準の考え方で議論しましょう。

“国鉄「分割・民営化」の破綻を総括 鉄道の復権による地域社会の再生を考える!

北海道の鉄路は全路線の半分に当たる10路線が維持困難として廃線の危機に直面している。国鉄の「分割・民営化」から30年、JR各社では不採算路線の廃止などで、全国的な鉄道網の分断が進行している。鉄道は安全性、定時性、高速性で高く評価され、地域社会の発展に不可欠であるのに、政府の自動車・航空偏重政策の前に危機を迎えている。

本書は、JR北海道の危機的状況にたいして、新自由主義による従来の「分割・民営化」路線の破綻を総括し、「持続可能な社会」の考え方を基本に、鉄道路線の存続・再生、地域経済・社会の再生の道を提起する。”

“国土交通省のローカル鉄道の見直しの提言を批判する! これでは国の骨格が崩れる!

第1部 ローカル鉄道問題はローカルだけの問題ではない(検討会設置の契機と背景/検討会と提言の枠組み・概要/論点/あるべき方向)/第2部 提言に対するQ&A(ローカル線を取り巻く現状に関するQ&A/ローカル鉄道の廃止と地域公共交通の利便性に関するQ&A/地方自治体の責任と役割に関するQ&A/国の責任と役割に関するQ&A/地域社会における鉄道の役割に関するQ&A)/第3部 地域のための鉄道を求めて(鉄道は「社会的生産過程の一般的条件」/JR北海道のもっている矛盾と二つの解決の道/第一の道における理論的な枠組みー「生産者と消費者」の欺瞞性/第二の道をもとめてー鉄道の再生の展望)”

仁木駅はKitacaなどの交通系ICカードが使えない

仁木駅はKitacaなどの交通系ICカードが使えません。

そのため基本的には券売機で切符を買って乗ります。

私はKitacaの定期券を持っているため、定期券で乗ってそのまま仁木駅まで行ったことがありますが、降車時にワンマン列車の運転士が運賃をどのように精算するべきか悩み、後ほど有人駅で精算するためのレシートのようなものをくれました。

このように、ICカードの定期券を持っているような場合はどのように乗るのが良いのかよく分かりません。

JR小樽-長万部間の時刻表

仁木駅の時刻表

小樽から仁木方面への時刻表

倶知安から仁木方面への時刻表

長万部から仁木方面への時刻表

札幌や岩内やニセコ方面から高速バスで仁木に行ける

高速バスで仁木町へ行けます。

鉄道の方が格段に二酸化炭素の排出量が少ないので、まずはJRの列車で行けないか時刻表を確認し、どうしても都合の良い列車がない場合は高速バスを検討すると良いでしょう。

北海道中央バスの「高速いわない号」などで札幌方面や岩内方面から仁木に行けます。

「高速ニセコ号」で札幌やニセコ方面から仁木町に行けます。

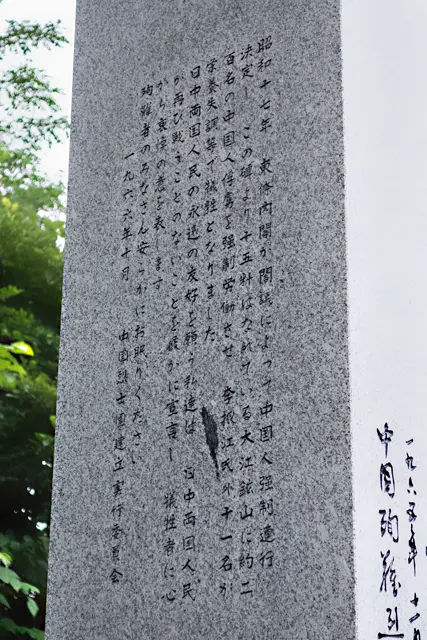

中国烈士園 日中不再戦友好碑

中国烈士園 日中不再戦友好碑

仁木町営仁木墓地内に中国烈士園「日中不再戦友好碑」があります。

JR仁木駅から仁木墓地まで1kmちょっとなので、JRで仁木駅まで行き、駅から徒歩で行けます。

仁木墓地入口の案内看板に日中不再戦友好碑の場所の案内も載っています。墓地の一番左奥の方にあります。

中国烈士園

こういった慰霊碑で「殉難者」「烈士」という言葉を使うことには問題が含まれていることが「北海道における中国⼈強制連⾏殉難者慰霊と歴史の継承」という論文や「15年戦争と日本の医学医療研究会」会誌の記事や「道北の釣りと旅」というウェブサイトなどに書いてありました。

参考リンク

くだもの狩りの農園

仁木町内にあるくだもの狩りができる農園の多くはJR仁木駅から徒歩で行けるくらいの距離にあります。

ですのでJRで仁木駅まで行き、あとは歩いて農園まで行ってくだもの狩りを楽しめます。

参考リンク

農村公園フルーツパーク仁木

農村公園フルーツパーク仁木はJR仁木駅から約3kmなので、JRで仁木駅まで行き、駅から徒歩で行けます。

フルーツ街道は歩道がほとんどなく路側帯もほとんどなく安全に歩くことができない道です。

そこで、フルーツ街道を使わずに下図の経路で行くと安全に歩けます。下図の経路でも最後に少しだけフルーツ街道を歩きますがこの部分は歩道があります。

参考リンク

北海道の参考情報

“サケを獲る権利、

川を利用する権利、

私たちの先祖が当然のように持っていた

権利を取り戻したい…

(ラポロアイヌネイション 差間正樹)”

“──先住権について学ぶことは 日本人としての立ち位置を理解すること

近代とともに明治政府は蝦夷島を北海道と名称変更して大量の和人を送り込みました。支配を確立した政府はそれまでアイヌが自由に行ってきたサケの捕獲を一方的に禁止し、サケを奪われたアイヌは塗炭の苦しみを経験しなければなりませんでした。ラポロアイヌネイションは、近代日本の植民地政策によって奪われた浦幌十勝川河口でのサケの捕獲権を、先住権の行使として回復したいと主張して裁判を始めたのです。

アイヌの自覚的な先住権を求めるたたかいはこうして始まりました。北海道が明治政府の支配による入植植民地であり、アイヌの人々への抑圧と収奪によって成り立ってきたことを、植民者である和人はなかなか自覚できないできました。アイヌ先住権を学び、応援することで、和人は自分たちの立ち位置をようやく理解する入口に差し掛かったのです。

[刊行にあたって──北大開示文書研究会 共同代表 殿平善彦]”

“国鉄「分割・民営化」の破綻を総括 鉄道の復権による地域社会の再生を考える!

北海道の鉄路は全路線の半分に当たる10路線が維持困難として廃線の危機に直面している。国鉄の「分割・民営化」から30年、JR各社では不採算路線の廃止などで、全国的な鉄道網の分断が進行している。鉄道は安全性、定時性、高速性で高く評価され、地域社会の発展に不可欠であるのに、政府の自動車・航空偏重政策の前に危機を迎えている。

本書は、JR北海道の危機的状況にたいして、新自由主義による従来の「分割・民営化」路線の破綻を総括し、「持続可能な社会」の考え方を基本に、鉄道路線の存続・再生、地域経済・社会の再生の道を提起する。”

北海道に入植した和人の歴史が短いため「北海道の歴史は短い」という言い方をたまに耳にしますが、北海道には数万年前から人が住んおり旧石器文化、縄文文化、続縄文文化、オホーツク文化、擦文文化、アイヌ文化といった文化が続いてきており、北海道の歴史は長いです。

“北の地から日本の歴史を見つめ直す視点で、専門家6人がまとめた北海道史の概説書。高校生以上の読者が理解できるように内容を精選した。2006年刊行の下巻に次ぐ労作。上巻ではアイヌ民族に関する詳述を含め、旧石器時代から箱館開港までを解説した。”

「行動から人身事故事例まで半世紀の研究成果を集大成 あらゆる動物の行動には必ず目的と理由がある。ヒグマ の生態を正しく知るには、ヒグマ に関するあらゆる事象、生活状態を繰り返し検証することである。ヒグマの実像を知ることができれば、人間とヒグマのトラブルを避ける方策も見出せるし、ヒグマを極力殺さず共存していけると考えられる--」

![イチからわかるアイヌ先住権 アメリカ・北欧・オーストラリア・台湾の歴史と先進的な取り組みに学ぶ (ラポロアイヌネイション&北大開示文書研究会オンライン学習会[講演集])](https://m.media-amazon.com/images/I/51jaa+ex6PL._SL160_.jpg)